¿Qué es el patrimonio?

¿Cuál es su importancia?

¿Qué rol tienen los ciudadanos en el tema?

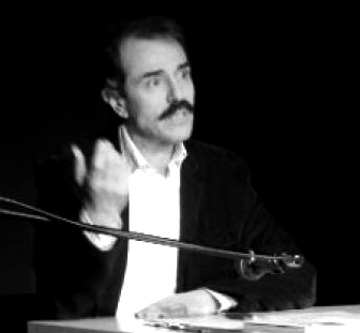

Buscando responder a estos y otros cuestionamientos planteados por aconteceres, el Arq. Ernesto Spósito, especialista en patrimonio (*), realizó un minucioso análisis de la temática que hoy, poco después de celebrado el “Día del Patrimonio”, y cuando preocupa que en el próximo debate sobre la Ley de Presupuesto, se aprueben los artículos que habilitan al Poder Ejecutivo a enajenar bienes inmuebles estatales sin mediación del Poder Legislativo, cobran especial vigencia.

¿Qué entendemos por patrimonio arquitectónico

y qué valor tiene para la sociedad?

El proceso de identificación, valoración y preservación del patrimonio es una construcción cultural mediante la que los seres humanos destacamos ciertos elementos que nos representan y nos permiten mantener nuestras identidades colectivas. Es posible decir que el patrimonio tiene un valor utilitario ya que nos referencia, nos dice de dónde venimos y sobre esa base podemos establecer hacia dónde vamos, dándole continuidad y sentido a nuestra existencia.

Los bienes arquitectónicos, así como los urbanos y los territoriales, en la definición de la UNESCO integran la categoría de bienes materiales inmuebles. Es interesante observar que si bien estos elementos tienen claras especificidades disciplinares (cuando son mirados desde la arquitectura, el urbanismo, etc.), cada vez más se los percibe y se integran en una visión sistémica en relación con otros bienes de diferente carácter. O sea que, si bien sigue importando mucho la mirada desde la arquitectura, desde el urbanismo o desde el ordenamiento territorial, también deben considerarse otras miradas que aportan distintas sensibilidades y formas de apreciar los bienes y sus interacciones.

Frente a los procesos evolutivos que normalmente nuestras comunidades tienen (incluyendo eso que a veces se llama “progreso”), en función de los cuales se producen transformaciones, el patrimonio cultural busca establecer un razonable equilibrio entre la permanencia y el cambio.

En Montevideo, en particular, nuestro patrimonio refleja muy bien esto a través del tiempo en la medida que expresa una cultura ecléctica, que es una fusión de elementos con diversos orígenes, como son en términos sociales nuestros antepasados.

De este modo, tenemos una arquitectura ecléctica que fue absorbiendo diferentes influencias a lo largo del tiempo. Dando grandes saltos en la historia, son ejemplo de esto: una arquitectura colonial que en el comienzo se realizaba con techos inclinados de tejas -como en el resto de la América hispánica- y por influencia directa de los puertos mediterráneos -como Cádiz- los sustituye por el techo plano que caracteriza a las azoteas de Montevideo; también, el historicismo de la segunda mitad del siglo XIX alimentado por la creciente corriente inmigratoria y la cultura europea, con fuertes influencias italianas y francesas; o incluso, la modernidad “apropiada” de la primera mitad del siglo XX que, en la doble acepción de la que hablan Arana y Garabelli, fue tomada como filosofía e inspiración formal -estética- de los grandes centros de generación del pensamiento del norte y, a la vez, fue adaptada a las particulares condiciones locales.

Todas las expresiones formales o, si se quiere, estilísticas mencionadas son representativas de determinados estadios de la sociedad, es decir, momentos relevantes del pasado. Pero también dan sentido a la sociedad que somos hoy.

En un sentido semejante, si bien hay un patrimonio edilicio que puede ser apreciado individualmente, normalmente es inadecuado aislarlo de su contexto y, por tanto, de su consideración dentro del patrimonio urbano. Ese tipo de mirada sistémica -donde interactúan distintos ejemplos de arquitectura y de ciudad, mirados en diversas escalas al mismo tiempo- si bien es muy compleja, también es más rica y da mayor sentido a la valoración del bien. En dirección contraria, en otras ocasiones la pérdida del contexto original de un bien y la sustitución de aquel entorno -que le daba real sentido- por otro con una morfología radicalmente diferente somete a ese edificio a una situación indeseable. De ahí la importancia de la construcción y la conservación de ambientes urbanos consistentes. El caso del edificio de la confitería Cantegrill es un caso extremo de lo mencionado.

Entonces, para el trabajo en patrimonio no hay recetas mágicas, ni siquiera recetas a secas. Simplemente la ciudad no puede ser un museo, pero tampoco se debe arrasar con lo heredado. El desafío es evolucionar consistentemente, es decir, adaptando lo que hemos heredado y reclamando razonablemente el espacio para dejar también nuestra huella hacia el futuro.

¿Cómo se trabaja en Uruguay?

¿Cuáles son las instituciones o dependencias

que tienen a su cargo seleccionar

los edificios o espacios a preservar?

Consistentemente con el peso que tiene el Estado dentro de la organización de nuestra sociedad, son sus órganos ejecutivos y legislativos quienes llevan adelante la tarea el reconocimiento del valor patrimonial de un bien a través de una declaratoria formal.

En el orden nacional, en 1972 con la aprobación de la Ley 14.040 se creó la Comisión del Patrimonio Artístico, Histórico y Cultural de la Nación (hoy Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación). Los integrantes de la CPCN representan en todos los casos a entidades públicas, que en la actualidad son: el Ministerio de Educación y Cultura, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Universidad de la República.

La figura mediante la que se reconoce el valor patrimonial de un bien a ese nivel es la del Monumento Histórico Nacional, que se designa por un acto del Poder Ejecutivo. Si bien en los últimos años se ha procurado avanzar con la aprobación de una nueva ley que reconozca la evolución del pensamiento patrimonial, en general las declaratorias refieren a bienes individuales.

En el orden departamental, Montevideo es quién tiene una tradición más antigua y extensa, al amparo de los cometidos que la Ley Orgánica Municipal atribuye a los gobiernos departamentales en materia de ordenamiento del territorio. Aquí hay una primera pista importante, mientras a nivel nacional la valoración del patrimonio inmueble se hacía fundamentalmente de manera puntual, en Montevideo surge como una política territorial. Se inicia en 1982 con la declaración del Área Testimonial Ciudad Vieja (hoy Área Patrimonial) y la creación de la Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja. Ésta, como las demás Comisiones Especiales Permanentes, es un órgano asesor de la Intendencia donde participan instituciones públicas y privadas relacionadas con el patrimonio, con las áreas y personas donde se radican y con distintos agentes que intervienen en ellas. Entre esas instituciones se cuentan con delegados de: el Intendente, los Gobiernos Locales, la Facultad de Arquitectura, Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Esas Comisiones se vinculan con la Intendencia a través de las Oficinas de las Áreas Patrimoniales y estas dependen de la Unidad de Protección del Patrimonio que maneja todo el Régimen Patrimonial urbano y arquitectónico.

Se puede afirmar que durante estos años el patrimonio en Montevideo ha evolucionado, tanto desde el punto de vista cuantitativo como conceptual. Hoy comprende 10 Áreas Patrimoniales, más de 26.000 padrones en Régimen Patrimonial, casi 4.400 bienes catalogados con alto grado de protección y más de 350 Bienes de Interés Departamental. Por otro, en Montevideo existen un conjunto de figuras de protección patrimonial que se articulan cubriendo diversos tipos de bienes, diferentes escalas e incluso diversos actores y modalidades para el inicio de los procesos de valoración. Los bienes pueden catalogarse en Áreas Patrimoniales, Conjuntos Urbanos Protegidos, Bienes de Interés Departamental, Bienes de Interés Municipal, Visuales, Tramos, Jardines y Especies Vegetales Protegidos. En todos los casos la declaratoria o designación de un bien con algunas de estas figuras se realiza por decreto de la Junta Departamental de Montevideo.

Las valoraciones patrimoniales hoy en Montevideo pueden tener muy diversos orígenes que incluyen a la academia, entidades especializadas o vecinos.

¿Qué factores hacen que un edificio o lugar

sea considerado patrimonio?

La valoración patrimonial de bienes arquitectónicos puede realizarse en base a diferentes criterios. Normalmente priman criterios históricos, de época, estéticos y simbólicos. Asimismo, en la arquitectura normalmente también se toman criterios de valoración que se relacionan a la integración urbana o al paisaje, a los aspectos estilísticos, a las técnicas constructivas o ciertos materiales, así como a la autoría de la obra.

Pero justamente en los criterios de valoración -o más bien en el resultado de esas valoraciones- es donde se perciben mayores cambios. Estos son el resultado de la evolución del concepto de patrimonio. Dicho muy sintéticamente hemos pasado de una concepción monumental del patrimonio, ligada muy fuertemente a la representación de la nación, a una concepción más doméstica, más cercana, donde a través del patrimonio se identifican bienes y manifestaciones de la cultura de muy diversos tipos y escalas que en ciertos casos nos representan a todos y en otros a algunos sectores de la comunidad.

Por esto, hay bienes que mantienen su valoración en forma casi inalterable a través del tiempo, mientras que en otros casos se produce una trasformación radical en la manera de valorarlos, ya sea porque crece el conocimiento sobre ellos o sobre su contexto original (lo que en definitiva es una evolución de la cultura), en función de un cambio en la sensibilidad de la sociedad (lo que puede sintetizarse como un cambio en el espíritu o en la filosofía que inspira la mirada), o también porque nuevos actores que participan de la valoración patrimonial (y, por tanto, valoran desde otro lugar). Un ejemplo significativo de esto es el caso del edificio Palacio Piria en la Ciudad Vieja, en Treinta y Tres entre Sarandí y Buenos Aires. Ese edificio fue catalogado en el primer Inventario del Patrimonio de Ciudad Vieja con Grado de Protección 0, que significa “sustitución deseable”. Esa catalogación permaneció por 20 años hasta que en el segundo inventario, aprobado con el Plan Especial de Ciudad Vieja en el año 2003, se le asignó el Grado de Protección 3, apenas uno menos que el máximo. ¿Qué sucedió? ¿Hubo un error en el primer inventario? ¿O excesiva generosidad en el segundo!? Nada de eso, de hecho, no fue el único caso ya que se puede mencionar una situación semejante respecto del lindero a la casa Vaeza en Juan Carlos Gómez entre Rincón y Sarandí.

Todo esto tiene una explicación muy clara en la medida en que se profundiza investigando. Lo que sucedió en esos 20 años fue que hubo una evolución en el conocimiento y un cambio en la sensibilidad, tanto en la academia como en la sociedad en general. Por un lado, cambió la valoración del estilo arquitectónico en base al que se define la forma de estos edificios, el Art Decó. Esta expresión formal, a partir de la segunda modernidad y por mucho tiempo, fue considerada negativamente por su carácter fundamentalmente “decorativo”. Por otro, también hubo un cambio en el pensamiento urbano dominante, ya que en aquel momento se priorizaba la valoración del conjunto del “tejido” urbano y del contexto, por lo que se percibía negativamente que un edificio tuviera una altura muy superior a la general de su tramo.

Estos cambios no se producen de un día para otro o por generación espontánea. En los 20 años que separaron ambos inventarios se produjeron investigaciones, fundamentalmente por parte de docentes de la Facultad de Arquitectura -algunos incluso que habían participado en el inventario de 1983-, que pusieron en perspectiva y en valor a aquella arquitectura -en el caso del Art Decó-, así como también se generaron nuevas ideas acerca de la ciudad superando los anteriores prejuicios. La divulgación de esos trabajos permitió que pasado el tiempo y adquirido y compartido el conocimiento en la sociedad se alcanzara un nuevo estadio para la valoración de aquellos bienes.

Desde ese punto de vista, el patrimonio requiere de mucho trabajo, reflexión y siempre en algún punto implica conflicto.

En la visión tradicional el patrimonio surgía de una relación entre ciertos sujetos -normalmente los portadores del “saber experto” de la historia, la arqueología, la arquitectura, etc.- y un número muy acotado de objetos. Es decir, había unas pocas personas que “sabían” sobre patrimonio y el resto de la sociedad les asignaba la tarea de “decir” cuáles eran los monumentos. En cambio hoy, en función de lo que veíamos antes, el patrimonio surge de una relación con tres términos: los sujetos -que ahora pueden ser muy diferentes-, los objetos -que naturalmente serán muy diversos- y un contexto de valoración que varía en el tiempo. Diferentes sujetos valoramos distinto los mismos objetos y, también, puede suceder que los mismos sujetos podamos llegar a valorar distinto los mismos objetos a partir de un cambio en el contexto de valoración.

En síntesis, antes se entendía que la valoración patrimonial era un atributo del bien -y todavía hoy cada tanto surge la pregunta de si esto “es” patrimonio- y en la actualidad se entiende que es un ejercicio que se hace sobre el bien. Lo dicho antes de ningún modo puede interpretarse como una desvalorización del saber experto, por el contrario, este cumple un rol trascendente en la cultura de la sociedad. Sí debemos entender que en una sociedad democrática todos tenemos derecho a manifestarnos y expresar cuáles son nuestras señas de identidad.

Por ello, y nuevamente sin desmedro de las valoraciones que se producen desde el saber experto, entendemos que es fundamental por sus repercusiones en muchos planos -el cultural, el ambiental, el económico, el social- que toda la comunidad procese una profunda apropiación de la idea de patrimonio. En ese sentido, en el 2015 el Gobierno Departamental de Montevideo creó una nueva figura que permite reconocer bienes trascendentes a nivel local -aquellos que son importantes para el barrio- y cuyo proceso de reconocimiento es iniciativa los vecinos. Esta figura se denomina Bien de Interés Municipal. En ese proceso se debe esclarecer cuál es la significación del bien, es decir, se debe construir su relato y se debe reportar cuál es la real adhesión a la iniciativa.

¿Con qué recursos legales y financieros se cuenta

para llevar a cabo la tarea de preservación?

La Ley 14.040 establece que todas las obras que se realizan sobre los Monumentos Históricos Nacionales requieren de una autorización previa de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. De un modo semejante, la normativa departamental exige que exista una autorización de la Unidad de Protección del Patrimonio y/o de las Oficinas de las Áreas Patrimoniales.

En términos de herramientas financieras, a nivel nacional los bienes declarados Monumento Histórico Nacional o los catalogados con Grados de Protección Patrimonial 2 a 4 que son rehabilitados -reciclados- pueden acceder a la exoneración del IVA sobre los materiales de construcción.

En Montevideo la normativa prevé estímulos a la rehabilitación y también a la conservación. Se puede acceder a la exoneración de la Contribución Inmobiliaria en caso de reciclajes de edificios catalogados como Bienes de Interés Departamental, Bienes de Interés Municipal o que tienen asignados Grados de Protección Patrimonial 2 a 4, así como también por el correcto mantenimiento de los mismos. Esto último es muy trascendente porque promueve el mantenimiento continuo de las edificaciones, incidiendo sobre un aspecto que en nuestra sociedad aún no se ha desarrollado suficientemente.

Por otra parte, desde hace casi 20 años la Intendencia de Montevideo sostiene un fondo para la rehabilitación de edificaciones ya no solo dirigido a los grandes valores patrimoniales sino incluyendo al patrimonio más “cotidiano” o “doméstico”, que es el que constituye la enorme mayoría del tejido urbano y le da significación a su paisaje. Este programa surgió en el Barrio Sur y en 2002 se amplió como un fondo rotatorio bajo la denominación de Ciudad Vieja Renueva ligado a una escuela-taller para la rehabilitación de edificaciones. Si bien la escuela-taller lamentablemente dejó de funcionar en 2005 los préstamos para refacciones de las edificaciones se han mantenido y se han extendido a muchos otros barrios. Esos préstamos tienen un interés muy bajo y, apoyándose en el concepto que la fachada hace al espacio y al paisaje urbano, incluyen una subvención para la rehabilitación de las fachadas. Es muy interesante observar que esos préstamos han tenido una bajísima -casi nula-morosidad, lo cual refleja cuanto aprecian los vecinos esa herramienta.

Si bien esta política de estímulos ha sido muy importante, somos varios los que entendemos que debemos pasar a una nueva generación en la financiación de la conservación del patrimonio a través de la implementación de la transferencia de derechos de edificación.

Existe una pugna permanente

entre intereses económicos y legado histórico.

¿Cómo afecta eso la tarea de preservar una construcción?

Es cierto, que hay una tendencia a percibir la valoración y protección patrimonial como una afectación en términos económicos. Pero también en el fondo es una falsa oposición: hoy hay inversores inmobiliarios que han encontrado en el patrimonio una oportunidad de negocios. No hemos llegado al punto que una valoración patrimonial tiene un correlato de valoración económica, como sucede en algunos lugares del primer mundo y de América Latina, pero en algunas Áreas Patrimoniales se ha roto con el prejuicio que lleva a la disminución del valor económico en los bienes de alto valor patrimonial.

También es necesario tener claro que algunos procesos de rehabilitación urbana sin adecuadas perspectivas de futuro han tenido como consecuencia una salida masiva de los antiguos residentes de menores recursos que fueron sustituidos por una nueva población de mayores recursos, en lo que se conoce como un fenómeno de gentrificación. A veces, esos lugares pueden ser muy interesantes desde el punto de vista de la estética del paisaje o del ambiente físico, pero indudablemente pierden la autenticidad de la vida urbana.

A la luz de esas experiencias el caso de Ciudad Vieja es muy significativo en varios planos. Al mismo tiempo que es un lugar donde a través de la inversión privada se han realizado emprendimientos con destino a viviendas y oficinas, dentro de su natural lógica de mercado, es también el lugar de país donde hay mayor concentración de programas de vivienda social a través del sistema cooperativo, a partir de una cartera de tierras que la IMM puso en juego. Se trata de una multitud de pequeños conjuntos dispersos por toda la trama de la Ciudad Vieja, que han permitido que antiguos residentes se mantengan en el barrio o arriben nuevos residentes que no podrían hacerlo a través de las lógicas del mercado inmobiliario. En ese sentido la Ciudad Vieja está muy lejos de cualquier proceso de gentrificación. Y eso no es mero discurso ni casualidad, para ello se ha planificado y se ha trabajado desde hace muchos años y por parte de mucha gente. En definitiva, es una política que reafirma valores patrimoniales “no tradicionales” como el policlasismo y la polifuncionalidad de la Ciudad Vieja.

Otro elemento a considerar es cierto tipo de relacionamiento entre cultura y economía. Desde hace unos años se ha desarrollado un pensamiento donde se percibe al patrimonio como un recurso. Si bien desde cierto punto de vista eso tiene sentido y es necesario, también en ese lugar se apoyan algunos modelos donde la rentabilidad del patrimonio pasa a ser el objeto principal. De ese modo se producen distorsiones donde la “puesta en escena” del “recurso” al servicio del turismo lo domina todo.

Sin embargo, como decía en la respuesta anterior. es necesario seguir avanzando y pasar a una nueva etapa a través de la transferencia de derechos de edificación. Muy sintéticamente esta herramienta supone que la limitación de edificabilidad en un edificio que puede llegar a implicar su protección patrimonial se convierte en un valor de cambio donde esa edificabilidad se transfiere hacia otro lugar de la ciudad. A su vez, en el lugar que se recibe la transferencia es beneficioso incrementar la densidad de edificación en términos de economía urbana, por ejemplo para el aprovechamiento de infraestructuras subutilizadas. Quien recibe la transferencia puede construir ese plus y quién la emite -y recibe dinero a cambio- está obligado a invertir esos recursos en la conservación del bien patrimonial. No es sencilla su implementación, que requiere de la adhesión de muchos actores, pero se está recorriendo ese camino.

El desafío al que nos enfrentamos entonces es consolidar una posición donde la conservación del patrimonio tenga plena sustentabilidad económica (en el marco de la economía de mercado) y no se generen distorsiones, ya sea con el desplazamiento de una población de menores recursos o con la creación de escenarios ficticios para el turismo.

Últimamente hay manifestaciones en redes y medios de comunicación que muestran imágenes y filmaciones denunciando la demolición de antiguas casas y exigiendo la intervención de las autoridades para frenar dichas demoliciones.

¿Cómo ves esa postura?

¿Muestra una mayor concientización o, por el contrario,

se habla sin saber?

Un poco de ambas cosas. En primer lugar, siempre es muy positivo el involucramiento de nuevos actores en la valoración del patrimonio. Pero, dando un paso más, es necesario agregar valor, para lo cual no se debe partir de prejuicios y se debe estar adecuadamente informado. Lamentablemente esas condiciones se dan poco en esos medios. Allí sobrevuela un tono negativo y la falta de reconocimiento de todo lo que hace por parte de nuestra sociedad desde hace varias décadas en torno al patrimonio. Es claro que no es un problema que se manifieste solo en este tema, es casi un acto reflejo que está instalado hace ya mucho y que estos medios han exacerbado.

Más en concreto, las demoliciones que se han denunciado a través de las redes se han producido sobre bienes que no estaban protegidos y, por tanto, no habían sido valorados desde el punto de vista patrimonial previamente. Es llamativo que existiendo figuras de iniciativa vecinal para promover su valoración como el Bien de Interés Municipal, en ninguno de esos casos se había propuesto su protección. Y no habían sido valoradas porque en el “contrato social” al que se arribó anteriormente, el Plan de Ordenamiento Territorial, se entendió que esos bienes debían estar en régimen general. Eso no fue un olvido, ni un descuido. A unos les podía parecer bien y a otros nos podía parecer mal, pero fue una decisión democrática y todos tuvimos la oportunidad de expresarnos.

Pero como vimos, esto no es inmutable. En el patrimonio hay una dimensión cultural que es un fenómeno abierto, diverso y dinámico, así como también, cada vez más, necesariamente participativo. Lo que en un momento no se valoraba, con el paso del tiempo se comienza a valorar, así como distintos actores sociales valoran de distinto modo y valoran distintas cosas. Pero también hay una dimensión formal, que requiere de consistencia sistémica, procesos, instancias formales, normas y garantías democráticas. Ambas dimensiones son importantes, tienen sus diferentes roles y hay que muy tener claro que una no sustituye a la otra. Porque se puede caer en la tentación de un manejo meramente burocrático o elitista del patrimonio, así como también en la tentación de un despotismo ilustrado.

Al margen de las anteriores puntualizaciones, también se debe reconocer que esas campañas han influido de modo tal que se ha dado inicio a procesos de valoración del patrimonio que de otro modo se hubieran demorado más tiempo.

¿Actividades como el Día del Patrimonio

ayudan a concientizar sobre el tema?

En este punto es justo recordar a José Luis Livni, que desde la presidencia de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación impulsó la celebración del Día del Patrimonio en nuestro país.

Si bien existen actividades semejantes en otros lugares del mundo (de hecho, la idea se tomó de Francia) en nuestro país tiene un carácter único. Acá el patrimonio se festeja y se re-crea. Es una auténtica celebración que es apropiada por la comunidad para expresar sus señas de identidad de las más variadas formas y los más recónditos lugares. Al mismo tiempo que se distingue el valor de la arquitectura y los espacios patrimoniales, se reconoce el valor de otras manifestaciones culturales tan diversas, poco destacadas desde este punto de vista y, a la vez, relevantes como, por ejemplo, la gastronomía.

En esos días se visitan los “clásicos históricos” como el Cabildo o el Palacio Legislativo, pero también se incorporan edificios contemporáneos como la Torre de Antel que, más allá de las polémicas disciplinares, parece posicionarse en las preferencias de la sociedad. Y es atractivo el centro de la ciudad, donde en el kilómetro 0 del país se visitan el Palacio Piria, el Ateneo y el Museo Pedagógico, así como también la periferia, donde por ejemplo se reconoce la carga histórica y el valor simbólico actual del Camino de las Tropas o de la ruta del vino entre Montevideo y Canelones.

Finalmente señalar que el patrimonio no es el resultado de una ecuación o de una aproximación cientificista. Dentro del proceso de identificación y valoración del patrimonio el saber experto de las distintas disciplinas sin duda aporta al conocimiento, a la construcción del relato y, sobre todo, a una adecuada gestión.

Pero ese saber experto, que tiene un rol ineludible aportando conocimiento y rigor disciplinar, no sustituye la importancia de la participación de la sociedad expresando y asumiendo la responsabilidad de llevar adelante la protección de un bien. Porque el patrimonio, en definitiva, es una construcción social, si no, no tiene sentido.

(*) Arquitecto y Magíster en Restauración de Monumentos Arquitectónicos. Candidato a Doctor en Arquitectura de la Universidad de la República y ha cursado la Maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Profesor Adjunto de Proyectos y Coordinador del Curso Transversal Patrimonio en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República.

Desde 2012 ocupa la Dirección de la Unidad de Protección del Patrimonio de la Intendencia de Montevideo.

Es seguro que la celebración del Dia del Patrimonio ha creado conciencia de valoración.

Mientras leía pensaba en la hidroeléctrica de Cuñapiru. No se valora el lugar y es espectacular. No tanto por el factor edilicio sino, además, por lo cultural e histórico.